26. Juli bis 30. August

Die Erfolgsproduktion aus dem Vorjahr, Cavalieris Rappresentatione di anima e di corpo – mit dem Mozarteum-Orchester –, zieht 1969 in die Kollegienkirche um, wo sie bis 1973 auf dem Spielplan steht: Es ist das erste Mal seit 1922, dass die Kollegienkirche wieder als Spielstätte für die Salzburger Festspiele genutzt wird.

26. Juli bis 30. August

Am Höhepunkt der Studenten- und Bürgerrechtsbewegung feiert in Salzburg die Wiederbelebung des barocken Welttheaters mit Emilio de’ Cavalieris Rappresentatione di anima e di corpo ebenso Erfolge wie die italienische Opera buffa.

26. Juli bis 30. August

Das Schauspiel hat es weiterhin schwer, sich gegen die Dominanz der Oper durchzusetzen, der im Großen Festspielhaus eine riesige Cinemascope-Bühne zur Verfügung steht. Für Schauspielproduktionen ist diese jedoch nicht geeignet.

24. Juli bis 30. August

Nach der Premiere von Rudolf Wagner-Régenys Das Bergwerk zu Falun nach einem Text von Hofmannsthal war 1961 die Tradition der regelmäßigen Opernuraufführungen abgebrochen. 1966 kommt es wieder zur Uraufführung einer Oper: Christoph von Dohnányi und Gustav Rudolf Sellner heben Hans Werner Henzes Die Bassariden aus der Taufe.

26. Juli bis 31. August

Im Mai 1964 hatte Karajan seinen Rücktritt als Direktor der Wiener Staatsoper erklärt. Im August des Jahres wurde er zum Mitglied des Direktoriums der Salzburger Festspiele bestellt.

26. Juli bis 31. August

Erstmals werden die Salzburger Festspiele mit einer Festrede eröffnet. „Dichter der Nationen, Denker und Künder eines Weltbildes werden in Zukunft berufen werden, zu Beginn die Botschaft ihrer Erwartung an Salzburg zu richten.“

26. Juli bis 31. August

Während im Archiv der Salzburger Festspiele zahlreiche Kostümskizzen aufbewahrt werden, haben sich im Fundus historische Materialien und Objekte erhalten: neben Kostümen etwa altes Nähzubehör, Musterbücher, Modistereiköpfe, Schuhleisten oder eben jene Kartei mit Stoffmustern ab dem Jahr 1963.

26. Juli bis 31. August

1962 trauert Salzburg um zwei Künstler, deren Wirken die Festspiele in den vergangenen Jahrzehnten geprägt hat: Am 17. Februar stirbt Bruno Walter, der vor 1938 einer der wesentlichsten Dirigenten der Salzburger Festspiele war und zahlreiche Opernproduktionen geleitet hat. Am 30. Juni folgt ihm Caspar Neher: Er hatte seit 1947 zahlreiche Bühnen- und Kostümbilder geschaffen.

26. Juli bis 31. August

Mit der Eröffnung des Großen Festspielhauses sind auch 2200 Plätze mehr zu füllen. Auf Bernhard Paumgartners Anregung – er ist Heinrich Baron Puthon 1960 als Festspielpräsident nachgefolgt – wird deshalb 1961 der Verein der Freunde der Salzburger Festspiele gegründet.

26. Juli bis 30. August

Das neue Große Festspielhaus nach Plänen von Clemens Holzmeister wird am Vormittag des 26. Juli 1960 mit einem offiziellen Festakt unter der musikalischen Leitung von Herbert von Karajan eröffnet.

1960er-Jahre

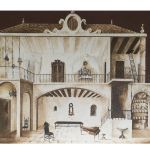

Mit der Eröffnung des Großen Festspielhauses markierte das Jahr 1960 einen Meilenstein in der Geschichte der Salzburger Festspiele: Am 26. Juli wurde es mit einem Festakt und einer Neuinszenierung von Richard Strauss’ Rosenkavalier unter der Leitung von Herbert von Karajan als dritte Spielstätte im Festspielhauskomplex in Betrieb genommen. Etwa 2200 Gäste finden seither im Auditorium Platz. Die Bühne mit einer Portalbreite von 30 und einer Gesamtbreite von 100 Metern war damals in ihren Dimensionen weltweit unübertroffen.

Im Großen Festspielhaus sollten vornehmlich die großen Werke der Opernliteratur des 19. Jahrhunderts aufgeführt werden. Karajan etwa realisierte in den 1960er-Jahren hier Verdis Il trovatore (1962), Strauss’ Elektra (1964), Mussorgskis Boris Godunow (1965), aber auch Bizets Carmen (1966). 1968 wagte er sich erstmals an eine Mozart-Oper – Don Giovanni – im Großen Haus.

Die Idee zu einem Großen Festspielhaus an der Stelle des ehemaligen erzbischöflichen Marstalls hatte der Architekt Clemens Holzmeister gemeinsam mit dem Regisseur Herbert Graf bereits 1953 ins Spiel gebracht. An Holzmeisters Seite trug auch Herbert von Karajan zur Konzeption des Baus bei. Zwischen Herbst 1956 und Frühsommer 1960 war zwischen die jahrhundertealte Fassade des Hofmarstalls und den Mönchsberg das Theaterhaus mit der riesigen Bühne eingefügt worden. Um Platz zu schaffen, mussten 55.000 Kubikmeter Fels gesprengt werden. Der Bau wurde großteils aus dem Budget der Bundesregierung finanziert, weshalb die Republik Österreich auch Eigentümerin des Großen Festspielhauses ist.

Die anderen beiden Spielstätten wurden in den 1960er-Jahren ebenfalls weiter adaptiert und ausgebaut. Schon 1960 bemängelte Bernhard Paumgartner, dass im Festspielbezirk ein intimes Haus für Mozart fehle, weshalb das nunmehr alte Festspielhaus umgebaut und 1963 als „Kleines Festspielhaus“ wiedereröffnet wurde. 1969/70 folgte die Ausstattung der Felsenreitschule mit Unterbühne, Orchestergraben, Zuschauertribüne und wetterfestem Rolldach.

1960 gab Heinrich Baron Puthon sein Amt als Festspielpräsident auf, seine Nachfolge trat Paumgartner an. Neuer Beauftragter für das Schauspiel wurde Burgtheaterdirektor Ernst Haeusserman. Auch wenn Karajan nicht mehr als alleiniger Künstlerischer Leiter amtierte und ab 1964 in das Direktorium eingebunden war, traf er doch die maßgeblichen Entscheidungen. Mit drei voll funktionsfähigen Spielstätten und einer veränderten Führungsspitze starteten die Salzburger Festspiele in das neue Jahrzehnt. Der sich abzeichnende gesellschaftliche Aufbruch schien sie vorerst nicht zu erschüttern. Doch parallel zu den Studenten- und Bürgerprotesten im Gefolge der 1968er-Bewegung formierte sich die Salzburger „Szene“ in einer Jugendinitiative.