1. bis 31. August

Das von Clemens Holzmeister erweiterte Festspielhaus hatte schon 1938 den Unmut Goebbels’ erregt.

23. Juli bis 31. August

Im Februar und März 1938 überschlagen sich die Ereignisse. Bereits wenige Tage nach dem Zusammentreffen zwischen Bundeskanzler Schuschnigg und Adolf Hitler sowie der Unterzeichnung des Berchtesgadener Abkommens, das den Nationalsozialisten weit reichenden politischen Einfluss in Österreich sichert, sagt Arturo Toscanini seine Mitwirkung bei den Salzburger Festspielen ab.

24. Juli bis 31. August

Arturo Toscanini forderte schon 1936 die Errichtung eines neuen Festspielhauses, während die Salzburger Verantwortlichen einen weiteren Umbau des vorhandenen Festspielhauses durch Clemens Holzmeister befürworteten.

25. Juli bis 31. August

Mit Arturo Toscanini hat – neben Max Reinhardt – ein zweiter Star die Festspielbühne betreten und droht dem Festspielgründer den Rang in der internationalen und lokalen Wahrnehmung abzulaufen.

27. Juli bis 1. September

Neben Bruno Walter beherrscht nun Arturo Toscanini das musikalische Programm der Salzburger Festspiele maßgeblich.

29. Juli bis 2. September

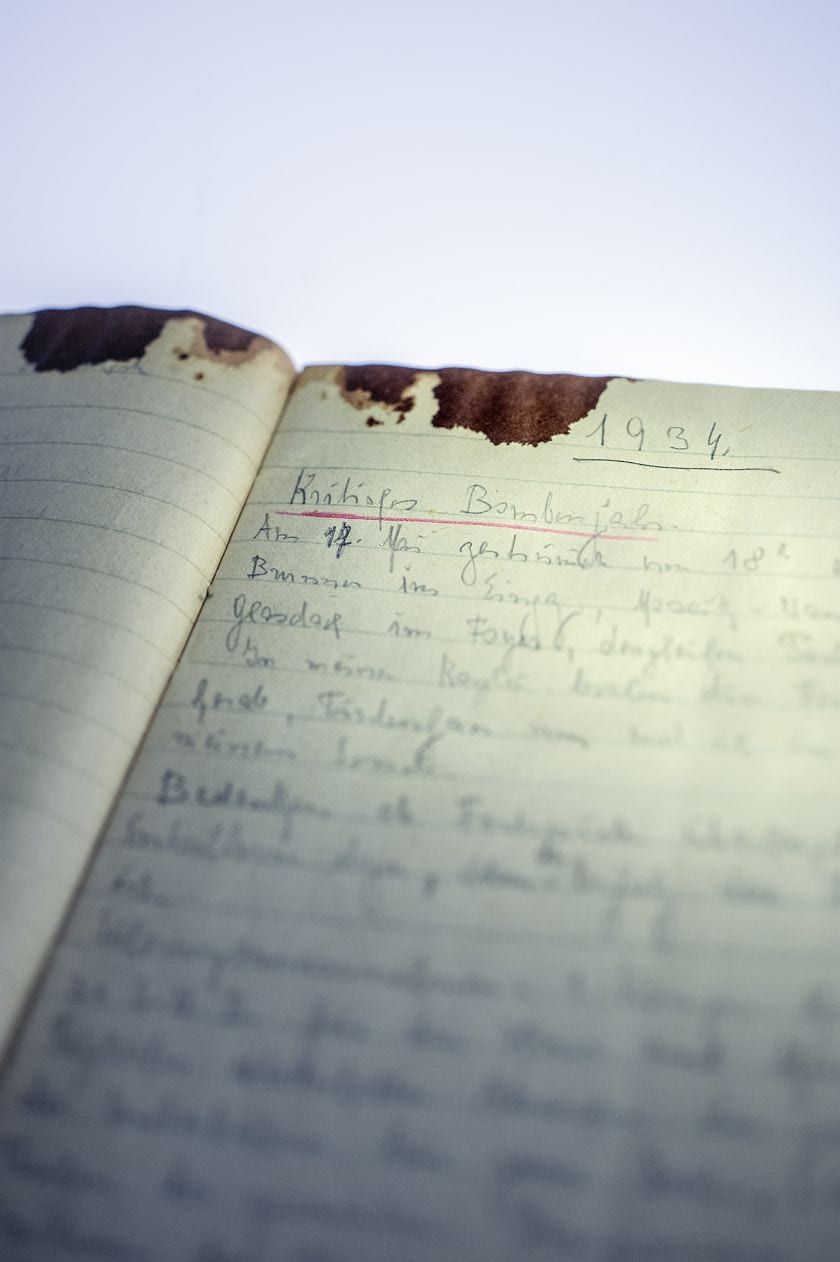

Hatten schon 1933 nationalsozialistische Terrorakte Österreich in Atem gehalten und Propaganda-Aktionen die Eröffnung der Festspiele gestört, dokumentieren die Tagebuchaufzeichnungen von Festspielpräsident Baron Puthon die noch dramatischeren Entwicklungen des Jahres 1934.

28. Juli bis 31. August

Hitlers Machtergreifung in Deutschland zeitigt nicht nur politische, sondern auch wirtschaftliche Folgen: Die von der Deutschen Reichsregierung über Österreich verhängte 1000-Mark-Sperre führt zu einem massiven Einbruch bei den Einreisen aus Deutschland.

30. Juli bis 31. August

Das Programm 1932 dokumentiert deutlich das sich manifestierende Übergewicht des Musiktheaters gegenüber dem Schauspiel. Mit Carl Maria von Webers Oberon unter Bruno Walter sowie Richard Strauss’ Die Frau ohne Schatten gelingen den Festspielen Sensationserfolge. Nach mehrjähriger Abwesenheit dirigiert Strauss 1932 auch erstmals wieder in Salzburg.

25. Juli bis 30. August

Zum ersten Mal wird 1931 eine Aufführung der Salzburger Festspiele über Fernkabel nach Übersee übertragen: Hörerinnen und Hörer von nicht weniger als 83 Sendern der amerikanischen Columbia Broadcasting Company sowie 133 europäischen Rundfunkstationen erleben Rossinis Il barbiere di Siviglia – ein „Gastspiel“ der Mailänder Scala – in einer Übertragung aus dem Festspielhaus.

1. bis 31. August

Die Salzburger Festspiele begehen 1930 mit zahlreichen Feierlichkeiten ihr zehnjähriges Jubiläum. Neben seinem Engagement für die Festspiele setzt sich Landeshauptmann Franz Rehrl ebenfalls rückhaltlos für Max Reinhardt ein, der immer stärkeren antisemitischen Anfeindungen ausgesetzt ist und sich öfter für längere Zeit in Amerika aufhält.

29. Juli bis 2. September

Hatten schon 1933 nationalsozialistische Terrorakte Österreich in Atem gehalten und Propaganda-Aktionen die Eröffnung der Festspiele gestört, dokumentieren die Tagebuchaufzeichnungen von Festspielpräsident Baron Puthon die noch dramatischeren Entwicklungen des Jahres 1934.

Im Februar war der Aufstand des Republikanischen Schutzbundes gegen das autoritär-faschistische Dollfuß-Regime niedergeschlagen worden und am 1. Mai 1934 die neue Verfassung des „Ständestaats“ in Kraft getreten. Im Juli 1934 folgt ein nationalsozialistischer Umsturzversuch, bei dem auch Bundeskanzler Dollfuß ums Leben kommt. Während der Kämpfe zwischen Heimwehr und Nationalsozialisten, die auch in Salzburg Tote fordern, wird die Jedermann-Generalprobe abgehalten.

Bereits im Mai war bei einer Versammlung der Heimwehr im Festspielhaus ein Sprengstoffanschlag verübt worden. „Bei dem der Täterschaft Verdächtigen handelt es sich um einen ehemaligen Schutzbündler, der mit den Nationalsozialisten in Verbindung stehen soll“, berichtet die Salzburger Chronik.